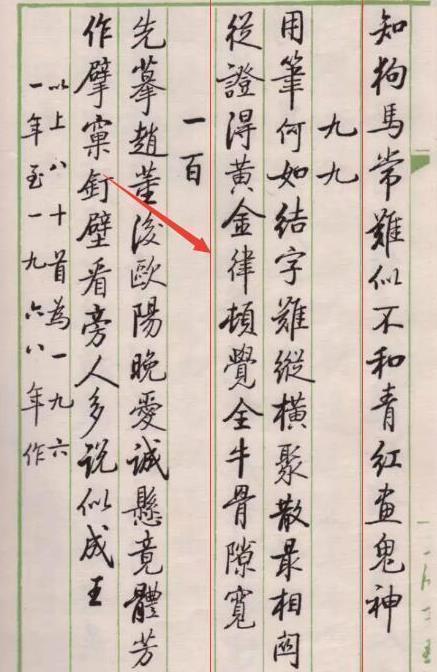

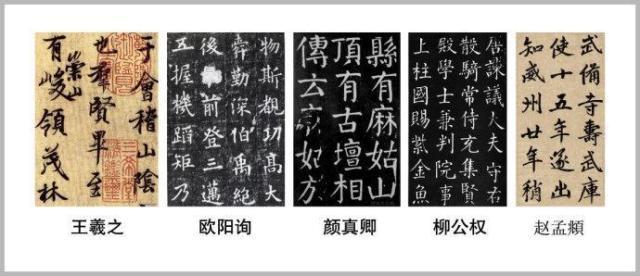

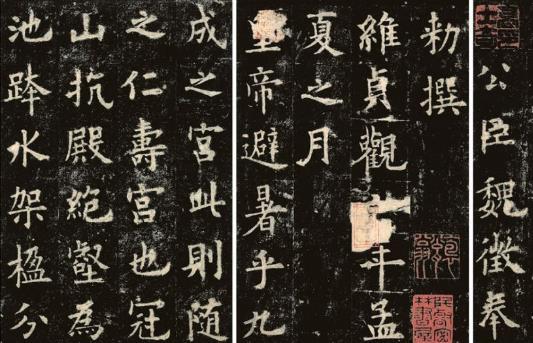

书法创作中有一条重要的原则——重心平稳。在讲究主次笔画避就的同时,不能失去重心,否则一个字就会失去平衡。以欧阳询的“青”字为例,上部的竖画偏右失去平衡,但下部“月”字内部的两个小短横写到右边竖上了。这样,上面偏左,下面偏右,整个字的重心就平衡了。

所以,练书法把握字的重心非常重要。那么汉字的重心究竟在什么地方呢?

一些人认为字的重心就在一个字的中线上,主张汉字以中线为中心,写字时要把握中线,把重心写在中线上,使中线两侧的笔画,在变化中保持均衡、对称。

这种认识看似很简单,但是却造成了书法创作的很大问题。按照这种办法写出来的字往往平正有余,艺术性不足。字体看着好像是美术字一般,虽规矩端正,却缺乏名家书法艺术的精气神。

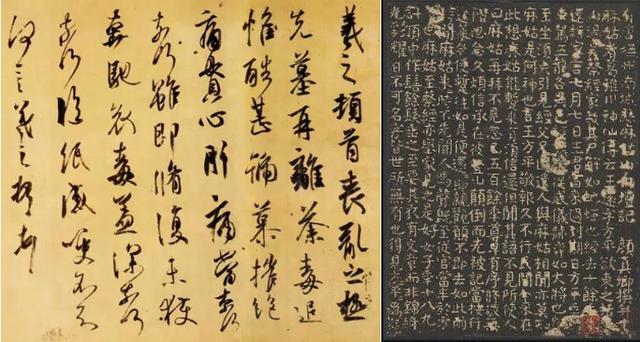

那么汉字的重心究竟在什么地方呢?书法家启功先生经过认真观察,认为汉字的重心在于字的左上,就像人的心脏位于人体左上方一样。启功说:“汉字结构最重要的规律就是中心的确定,这个中心不像其他书法家所说的在字的正中央,而是在字的正中央偏左偏上的位置,就像人的心脏在人体中心的左上方一样。中心部位笔画紧凑、穿插匀称,而后向四方扩展,必然好看。”

傅以新在《书法结体研究》中说“人眼的视觉中心偏高”,这与启功的见解颇有相似之处。这应该与由左到右的书写流程及地球重心有很大的关系。字的左上是汉字的重心——启功先生的这个观察非常的敏锐,它对于把字写好有着很重要的意义!为什么这样说呢?

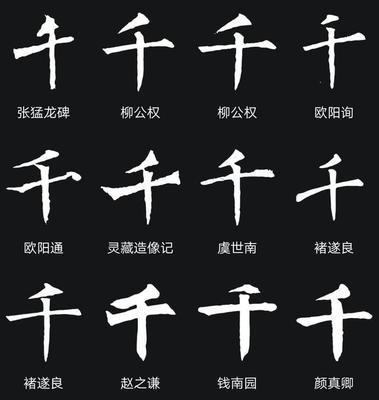

第一,重心靠上,决定了竖画向下伸展,字的下半身长。

以“千”字为例,它的上半身短下半身长。这就好像一个人长着大长腿似的,这样写字看着才显得好看。位于字体下部的撇捺往往也有这种情况。为什么这样?这跟汉字的重心有很大关系。重心是靠上的,所以说字的上下平衡感并不是从正中间断开的,而是要往上移。这样的话,才可以保证字的平稳。

这就是说,字的上半部分要写得相对小一些,下部分要写得相对长一些,才能够形成平衡。这个原则决定了:字的上半部分可以“以小博大”,只需要有限的程度就可以与下半身构成平衡了。如此,可以推导出汉字书写的一个重要窍门——上紧下松!(或者说上小下大、上窄下宽等)

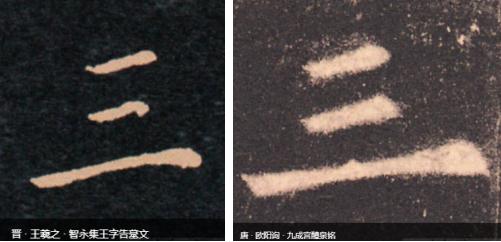

上紧下松的搭配更符合审美原则,比如说人的上嘴唇和下嘴唇看似对称,可是仔细观察会发现下嘴唇要比上嘴唇厚,这就类似上紧下松的原则。 又如,“三”这个汉字中间形成的空距,貌似应该相等,保持“间距均匀”,可实际上不是这样的!按照上紧下松的原则,上边的空距要小于下边的空距,这样形成的字才更美观。

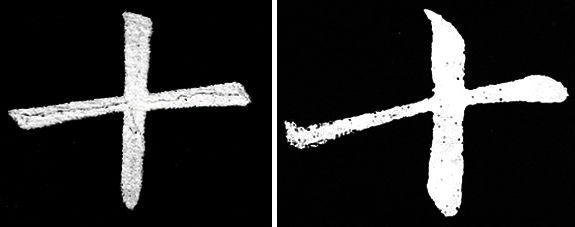

第二,重心靠左,决定了横画向左侧伸展,字形左小右大。

重心靠左,决定了汉字在书写时左侧要稍长。以“十”字为例,左侧的横画要长于右侧。这样做有以下几个原因:首先,人们在观察汉字时是要依照从左到右的顺序来看,左侧的笔画首先出现在人的视野之中,因此左边的笔画更为重要。视觉的延续性不喜欢突然被打断,所以竖画要写在横画较靠右的位置。这就是使得“十”字的横画显得向左伸展,左侧比较长。

其次,重心在左,所以左侧的部分能以小博大,因此字要写得左小右大(或称“左紧右松”"左低右高”),以求字势平横。这个汉字书写法则决定了横画左伸,因为横画越向左越延伸,汉字的左部就越小。从审美心理上讲,由小到大更符合人的视觉效果,而由大到小会比较突兀,不符合审美认识的心理。古人所说的“左竖不嫌短,右竖不嫌长”,这同样符合“左小右大”或说“左紧右松”的原则。王羲之的字“转左侧右”,字势整体上左低右高,向左下倾斜,这同样也是由于重心处在左上所决定的。

所以我们看一看,启功先生的这个理论是不是对于写字来说很重要呀?想写好字,要记住重心平稳不假,但是重心并不是处于正中间的,而是处于字体左上方中间一样!掌握了这个法则,写出来的字才更有美感。记住了这点我们写字时对于平衡感的认识就会更进一步,写出来的字就会更符合人的审美认识规律了,离书法艺术的进步也就会更近一层。相反,把汉字的重心放在中间,这是很多人写不好字的原因。

至于“左上”这个重心的位置到底在什么地方,启功后来又进一步总结了黄金结字律,认为它就在汉的黄金分割点上,这是启功对书法结构规律探讨的一个重要贡献。